翌朝、空が明るくなってきたけれどまだ太陽が上りきらない時間、ホテルの窓から下の道路を眺めると、ゆっくりと前進する車が前方に取り付けられた2つの大きなブラシをぐるんぐるんと回転させ道路を水洗いしていた。この車が通り過ぎると、道端に捨てられた大量のゴミがきれいさっぱりなくなっていく。エジプトでゴミをゴミ箱に捨てる人はほとんど見なかったが、一方で掃除にはとても力をいれていてきれい好きなように見える。不思議だ。

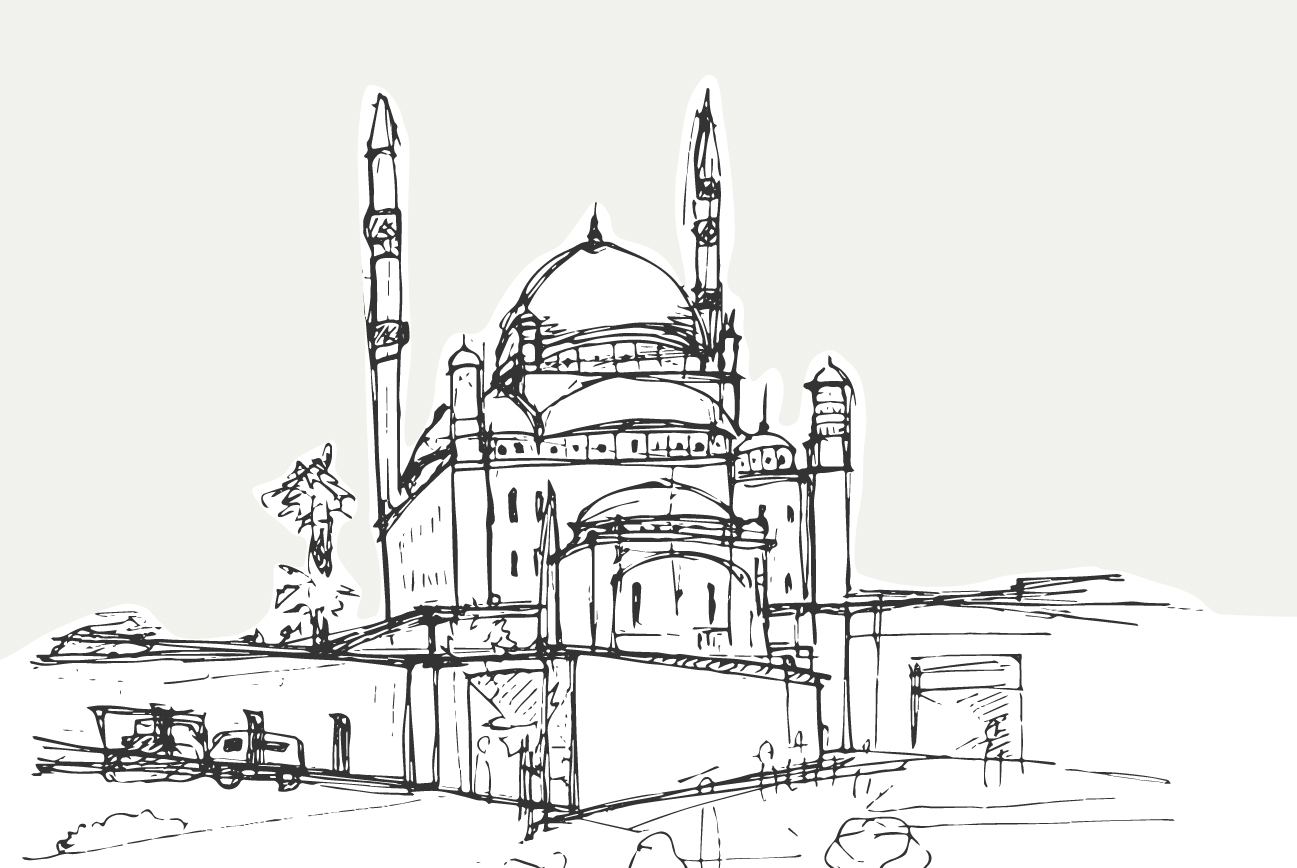

今日もムスタファさんは私たちをホテルまで迎えに来た。私たちはカイロの最古のスーク、ハーン・ハリーリ(Khan el-Khalili)に向かった。アル・フセイン・モスク(Al-Hussein Mosque)の西端にある広場でバスが止まった。バスを降りるとたくさんの人が道端に座っている。男性も女性もモスクの外壁にもたれたり、歩道の段差に腰掛けたりしている。バスから降りてきた参加者の1人、リーダーも建物の階段に座りこんでいるのに気がついた。その横からムスタファさんが腰をかがめて彼の顔色を見ている。どうやら彼は食あたりになってしまったようだ。するとムスタファさんはどこからともなく、コーヒーの入った白いカップを持ってきた。そしてカップにレモンを絞り、彼に飲ませた。コーヒーとレモン、とても刺激的な飲み物のように私には思える。その土地によって異なる民間療法の考え方はとても面白い。

ここでは、カイロ大学日本語学科の学生6人が私たちを待っていた。このツアー2つ目のテーマ、異文化交流である。ムスタファさんが彼らを私たちに紹介した。4人の女性はヒジャブをかぶっている。オリーブグリーン、コーヒーブラウン、エジプシャンブルーのチェックやマーブル模様、スカーフはするりとした手触りで透けるほど薄手で涼しげである。ヒジャブは髪を隠すものだという説明を読んだことがあった。しかし彼女たちの姿は全くそうは見えなくて、1枚の平らな布地を見事に操り、毎日を彩るファッションとして呼吸するように身につけているように見えた。1人の女性はヒジャブをかぶっていない。最後は水色のポロシャツを着て黒縁のメガネをかけたバズカットの男性だ。ヒジャブをかぶっていない女性に理由を聞いてみると、彼女はキリスト教徒だからかぶらないと言った。私たちは凛としたたたずまいのヒジャブ姿が羨ましくて、スカーフを買いにいくことにした。

私たちはカフェの横の小道からハーン・ハリーリの路地に入った。スークはどことなく薄暗い。地面にも天井にもあらゆるところに商品が並んでいるのだ。路地の右側には手のひらサイズのピラミッドの置物、ラクダのぬいぐるみが並び、その上には幾重にも重なるビーズのネックレスがかけてある。左手にはシーシャがひな壇に並べられ、その先には華やかな紫や青のカフタンを着たマネキンが並んでいる。頭上にはバラックのように左右に渡した建材に丸いワラ細工のようなものが球状に括り付けられている。売り手と買い手がわらわらと狭い路地を行き交い、私たちはその流れの中を漂うように進んでいく。