私たちはカイロ市内に戻り、エジプト考古学博物館に向かった。博物館に入ると、天井は高く、白っぽい石の床が続いていた。たくさんの出土品が並んでいるが、それがなんなのかほとんど説明がない。風が吹かずむっとした空気で、暑くて埃っぽい場所だ。教科書に載っているような有名な巨像が無造作に配置されていて、その間に40cm程度のすすけた丸いものがぽこぽこ並んでいる。それら全てに”mummy”, “mummy”, “mummy”とキャプションがついていた。子供のミイラだ。新生児のミイラかと少し寒気が走った。しかし同時にこの展示は雑すぎて、申し訳ない気持ちになった。発掘される量が多すぎて解説するのが追いついていないのか、ただの物置きというか。この状態で鑑賞するには知識が足りなすぎて、私たちは足早に博物館を後にした。

ピラミッドのような複雑で巨大な建造物を作る技術を有し、ローマ帝国、イスラム世界を受け入れて数々の王朝がここに都市を作り、さまざまな民族が往来し、複雑な文化を折り重ねてきた土地の博物館がこんなに雑に存在していることに衝撃を受けた。手を抜いていい。手を抜いても誰も困らないのか。私は手を抜くというのがずっとわからない。手を抜くポイントがわからず毎回自分の身体を壊している。その繰り返しだ。私は、手を抜いて怒られたり失敗したりして後悔するのを酷く恐れている。

私たちは次にパピルスのデモを見学した。建物に入ると、壁は大理石で窓がなく、冷房が効いてひんやりとしていた。長机の端にパピルスの草が立てかけられている。パピルス紙制作の実演が始まった。パピルスは白い繊維質の中心部を緑色の外皮が覆っている。先端に細い葉をつけたサトウキビに似た外観をしている。緑色の外皮を剥いで白い中心部を水につけてふやかす。次にナイフでごく薄くスライスし、板の上に縦方向と横方向に並べ、木槌で打ち付ける。それを乾かすとパピルス紙が出来上がるという。この部屋の壁という壁にはツタンカーメンの顔やピラミッド、エジプト神話やアラビア語のカリグラフィなどの絵が掛けられている。どれもパピルスに描かれていた。大きなサイズだがお土産に買う人がいるのだろう。

この後、ムスタファさんは私たちを香水屋に連れていった。店頭には繊細なガラス細工の香水瓶が並んでいた。バラの香りがあたり一面に充満している。エジプトの香水といえばバラ一択らしい。私はバラの香りが苦手でなかなか手が出せない。他のツアー参加者は楽しそうに手にとって見比べている。どれを買うか店主と話したりもしている。私もエジプトらしいみやげものを買いたいという旅行者の見栄が内心にあった。結局、赤色の小さな香水瓶に入ったバラの香水を1つ購入した。香水瓶は10cmほどの高さで、ワイングラスのように直径2cmほどの円形の台座の上に膨らみがあり、ここに香水が入っている。上部にフタがありつまみがついている。フタをとるとその先には細長い棒がついている。この棒についた香水を直接肌にこすり付けるのだ。外側全体は切子硝子のように模様があしらわれている。少しずつ模様が違い、同じものは1つとしてない。

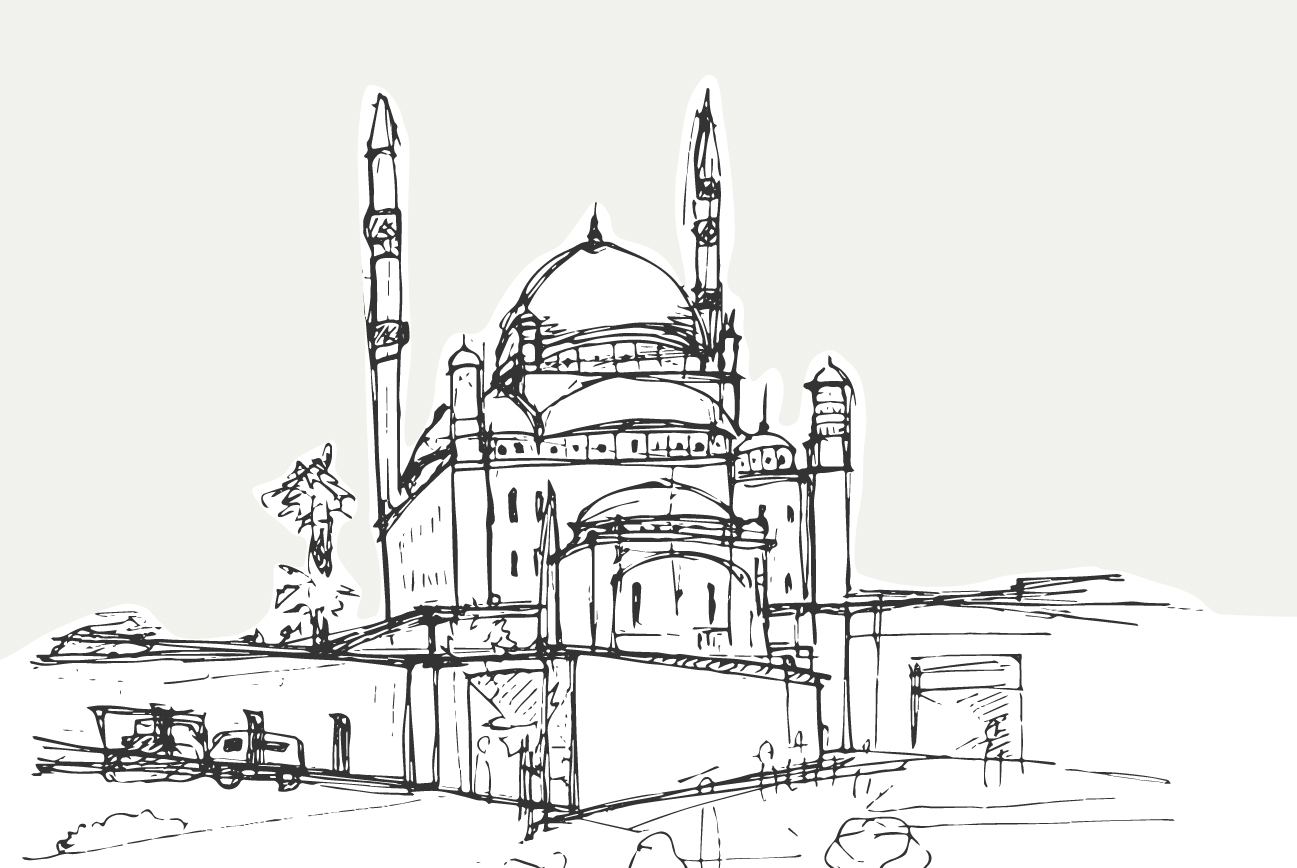

買い物を終えると、私たちはムハンマド・アリー・モスクに向かった。これはエジプト考古学博物館から南東方向、シタデル地区にある大きなモスクだ。ドーム型の屋根を3段に重ね、背が高く先端が尖った2本の塔がある。南校舎の教室で昼下がりに眠気と戦いながら輪読した文章には、モスクにはミナレットという塔がありその上でアザーンを歌って礼拝の時間を知らせると書いてあった。これがそのミナレットというものか。英語の文献を辿るだけではわからない。ああ、こういうことだったのかと何かポトンと腑に落ちた。ムスタファさんが、バスの中で運転席の横に立ち上がって私たちに伝えた。「金曜日の礼拝の時間でモスクの中には入れない。外から見るだけになっちゃうけどいいかな。」朝からピラミッドを回って疲れ果てていた私たちは、無言でうなずいて同意した。記念にバスの窓越しに携帯電話で写真を撮った。しかしパピルスのデモや香水屋に立ち寄る時間があったのなら、モスクを先に見ればよかったのにと残念に思った。

私たちはホテルに戻ってひと息ついた。窓の向こうからクラクションの間を縫うように何か鳴っているのに気がついた。歌のようなものだ。抑揚がついている。ようやくこれが、ミナレットから流れるアザーンであることに気が付いた。さっきミナレットを目の当たりにして、ようやくこの音の正体がつながった。実際に見て、聞いてみないとわからなかった。宗教儀式のひとつなのだから静かで柔らかな声色を頭の中で想像していた。しかし、現実はただひたすらに拡声器で最大化した大音量の騒音である。これが1日5回、礼拝の時間にミナレットから街中にあふれかえる。